新闻中心

更好地了解我们……

新闻中心 NEWS

近日,多个风力发电机制造商工程师询问CMCE是如何吸收电荷并且中和成电流泄放入地的,并对此感到神奇,似乎CMCE吸收中和电荷的过程颠覆了大多人对于物理的认知,大道至简,CMCE正是基于一个最基础的物理概念来实现这个过程。还有问及为什么中和掉电荷后可以消除闪电避免叶片遭受雷击等问题。本文将用通俗易懂的言语做一个专业的答复。(本文中描述的消雷器均为多针组成的接闪器,其它类型的消雷器请根据消除闪电的根本条件自行判断)

一. 关于富兰克林避雷和消雷的历史

Franklin 在解释避雷针原理时有两种观点:

针可以引导雷击电流到地下,从而消除其危害;

针也可以产生离子,“中和”云中电荷防止雷击。

实验室的尖端放电证实了后种想法,从那时起人们就开始企图制造消雷器。消雷器与避雷针的区别,仅在于头部的结构形式与所用材料不同。目的是通过消雷器在雷云电场的作用下产生足够强的电晕电流,以“中和”雷云电荷并达到消除雷击的目的。后来证明避雷针只是为雷电提供了一个低阻抗的电流泄放通道,而无法中和掉雷云下的电荷。近些年来,人们制造了多种消雷器,如多短针、少长针、伞形、长形、放射性、激光消雷器等。

注:避雷针目前在规范中的专业名称为接闪杆,即吸引闪电的意思。

避雷针的工作原理: 当雷雨天气时,雷云会产生强大的电场。富兰克林的避雷针通过尖锐的金属杆和良好的接地系统,为电流提供了一个低电阻的路径。

防止雷击: 当闪电发生时,电流会选择电阻最小的路径。由于避雷针的接地系统电阻远小于建筑物本身的电阻,雷电流会通过避雷针的金属杆流向大地,从而保护建筑物免受破坏。

中和电荷: 避雷针并不能中和雷云中的电荷。在闪电发生之前,雷云中的电荷积累是自然过程,避雷针本身并不会改变这个过程。它只是在闪电放电时提供了一个安全的通道。

但是,从富兰克林提出避雷针开始,通过释放电荷来中和雷电的争论一直没有停止过。笔者所学专业为防雷工程,大概在20年前上学的时候也听说过消雷的概念,不过并没有过多的研究。

二. 多针消雷的概念及电晕电流测试

由于单根接闪杆(避雷针)在强电场下,会产生电晕放电现象,此时会产生微安(μA)电流,如在20kV/m的电场下,电晕电流大概20-30μA,因此,有人提出利用多根避雷针组合在一起便可以产生更大的电流,已达到中和雷云底部电荷、消除闪电的目的。这个想法是好的,但是却是难以实现的。大量试验证明,无论多少根避雷针,产生的电晕电流都很难突破1mA,达不到消除闪电所需要的能量。而类似试验在我国从70年代开始就有众多学者研究并得出一致的结论。

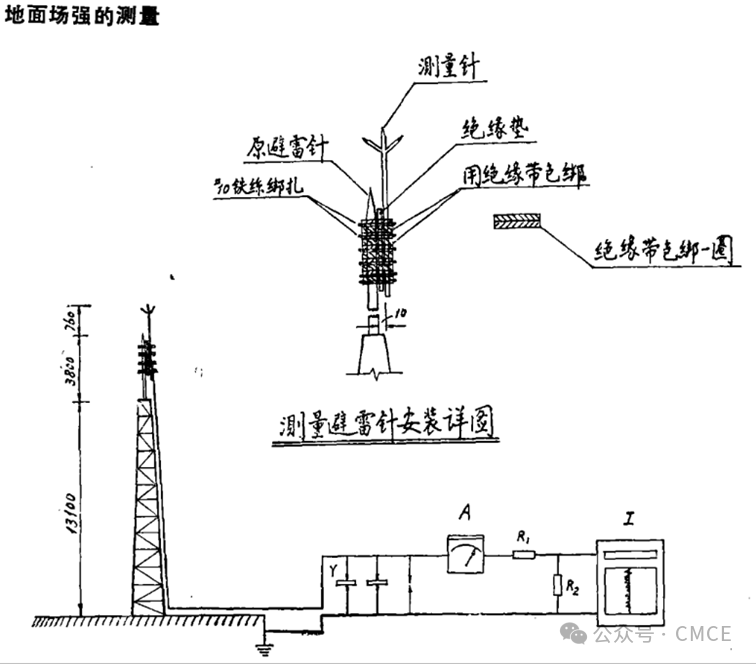

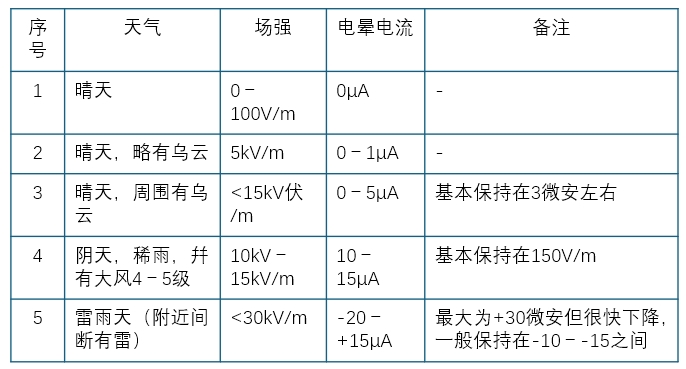

1.1979年,来自上海交通大学、华东电力设计院和浙江省电力试验研究所在论文《雷云下避雷针电晕电流及地面场强的实测》中,测试户外不同天气(不同大气电场)下单根避雷针的电晕电流。

注:上述表格中的单位进行转换。从上面不同天气(不同大气电场)下可以看到即便在雷雨天气时,避雷针产生的电晕电流也不超过20μA。

2. 1995年电力工业部武汉高压研究所的罗卓林教授发表的论文《雷云电场下实型针系统的电流电流特性》,其结论 在实型针上空半径100m的区域内电晕电流综合小于500μA的概率为99%以上;而1km2森林上空电晕电流总和小于15.9mA的概率为99%以上。在另外一篇论文《雷云下避雷针与多针系统 电晕电流比较》中,得出结论,在雷云电场下,避雷针的电晕电流与多针系统的电晕电流没有本质差别。

3. 2000年薛庆忠在论文《消雷器与避雷针防雷特性的实验研究》中提到:为了比较消雷器与避雷针的防雷效果,确保防雷效果,自1997年以来,我们对消雷器与避雷针的电晕电流、感应电流、保护区内外地面电场进行了大量测量,结果表明:消雷器和避雷针的电晕电流的实验值基本相同,并且均小于70μA。即消雷器所提供的离子量不能在短时间内“中和”雷云电荷,不可能达到“消雷”目的;消雷器和避雷针的防雷性能基本相同。

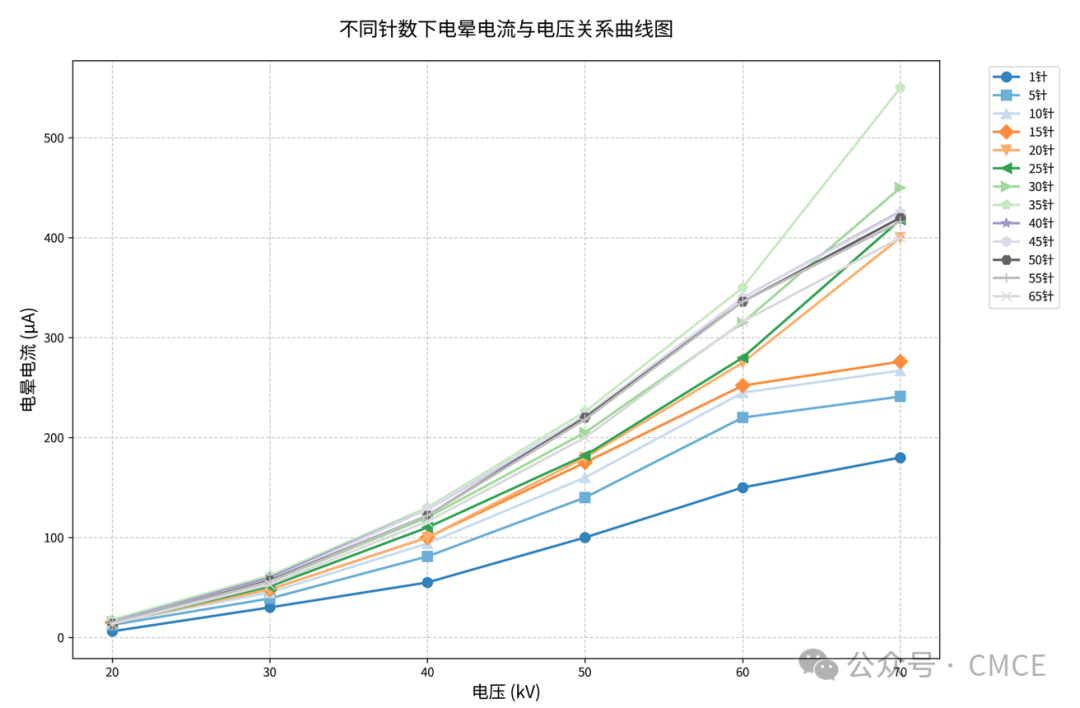

4. 2005年来自河南理工大学电气工程系的张景颖等在《伞状导体消雷器与避雷针的模拟试验研究》中测试了不同电场下,不同数量的避雷针的电晕电流,结果显示,对于一个给定的电场,电晕电流并不随着针的数量而线性增加。这是由于相邻针头的电屏蔽造成的。从下图可以看到,在20kV/m的电场下,无论1跟针,还是65根针,产生的电晕电流都基本一样,在20μA左右。而当电场增加到70kV/m的时候,单根避雷针的电晕电流最小,为180μA左右, 35根针头产生的电晕电流最大,为550μA左右。而40、45、50、55、60根针头产生的电晕电流只有400μA左右。

5.2005年总装备部工程设计研究院张力欣在论文《关于消雷器的争论及消雷器的工程应用问题》中提到无论是美国的多短针消雷矩阵还是中国的少长针半导体消雷器(SLE),电晕电流都达不到mA。经计算,由14根5m长的SLE,其最大电晕电流只能达到210μA。西昌卫星发射场近两年的测试记录表明,半导体消雷针电晕电流为μA级,大部分在100-300μA之间,很难达到500μA. 而且SLE两次电晕电流的幅值、极性和频谱几乎与登高的避雷针相同。发射场的SLE两次被雷击也证明了中和电流没能效能。

过去近50年的时间内,类似研究消雷器效果的研究论文众多,可以自行搜索查阅。

三. 消雷的根本条件是什么

消除闪电的根本条件是要消除产生场源(雷云)的电荷。

1. 2000年石油大学应用物理系的薛庆忠在论文《消雷器与避雷针防雷特性的实验研究》的结论3.1中提到:

消雷器不能提供足够数量的异号电荷来“中和”雷云中的电荷,从而起到“消雷”作用

实验结果表明:消雷器和避雷针的电晕电流值基本相同,并且均小于70A,最大感应电流158μA。据有关资料估算,一个中等雷云可携带电荷约10至80库仑,假设雷云是静止的,等待消雷器产生离子去“中和”当消雷器的电晕电流为100μA时,消去1库仑(c)电荷所需时间:

约2.8h,即使电晕电流为1000μA,也需要0.28h,时间实在太长了。一般携带80库仑电荷的雷云,每分钟平均要有2次闪电,在中等雷雨时,闪电只发生在几分钟内。实际典型雷云又将以6m/s的速度水平运动,不会静止等待“中和”。因此,消雷器不能提供足够数量的异号电荷来“中和”雷云中的电荷,以达到消雷目的。

2. 1997年石油大学的黄柳宾等在论文《消雷器能不能消雷》摘要中,消雷器消雷的理论依据—“中和理论”及消雷器消雷失败的实例,提出了消雷器消雷的关键是消雷器在雷云电场作用下产生的电晕电流能否“中和”雷云中的电荷。通过采用多针导体消雷器和避雷针对比方法测量电晕电流,对其结果进行消雷可能性分析,得出结论:一般雷云携带电荷量约 20~100C,依靠消雷器释放的电荷“中和”20C雷云电荷需80h,而雷云移过建筑物的时间只有 2.7 min,因此仅在 2.7min 内消雷器不能中和掉雷云电荷。而按每分钟有2次以上闪电计,要防止雷击,应在 30s内将雷云电荷“中和”掉20C,需电晕电流 670 mA,而实测消雷器电晕电流只有 70μA,因此也说明消雷器不能消雷。

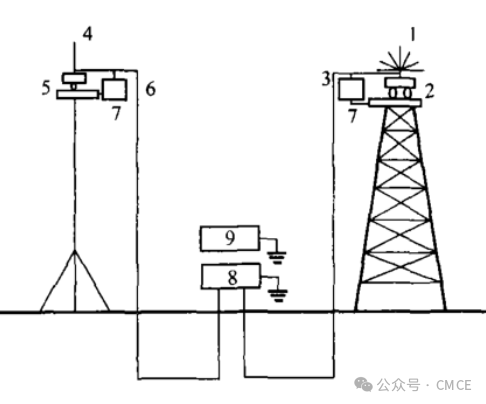

测量电流示意图

3. 黄柳宾在等在论文《消雷器能不能消雷》中海提到另外一个关键的问题:消雷针除了释放的电荷量非常少外,还提到另外一个关键的因素,那就是释放的电荷是否可以到达云层底部。

离子是否可能上飘几千米去“中和”云中电将离子上飘过程中要考虑三个因素,即离子上飘速度;离子上飘过程中受到水平风速影响;离子本身的寿命。

引起离子上飘的动力是电场力和气流,典型离子在1V/m电场作用下,平均速度为1.5x10m/s,雷暴天气空间电场约20kV/m。即在电场力作用下,离子上飘平均速度约3m/s,若上飘3000m,则所需时间为1000s,约17min。实际离子在上飘过程中还要受到气流影响,上飘速度将低于3 m/s。

60m以上空间水平风速约25m/s,离子在水平风速影响下的水平运动速度约为15m/s,若离子要在1000s内上飘到云层,则水平方向要移动1500m,事实上离子还来不及飘移到云层,云层早已经移走。

另外还要考虑离子的寿命,离子在运动中不断和其它带电离子或带有电荷的粒子相碰,而失去电性,离子寿命约50~200s,由此可知,大量离子在漂移过程中要失去电荷。

由此可见,实验室中利用尖端放电的原理,使雷云电荷被“中和”,而防止雷击的演示和实际相差甚远,实际上利用“中和” 原理 “消雷”是不可能的。

四. CMCE的工作原理和通过电场补偿技术消除闪电的能力

CMCE与其它所谓的消雷器有着本质的不同,上面所描述消雷器产生的微安μA级的小电流是在超过20kV/m下产生的,这些微安小电流依赖于超高的大气电场,也就是只有在强雷暴天气时,才能产生弱小电流,一旦电场继续加强,电晕电流将直接变成上行先导,触发闪电的形成,最终变成一个妥妥的接闪器——引雷针。

1. CMCE技术理论基础背景

1916年,60岁的特斯拉成为IEEE Fellow,针对富兰克林避雷针存在的诸多问题,提出一种符合雷电现象本质、设计新颖且高效的避雷装置,这也是CMCE技术的理论基础。

专利书开头写道:

致相关人士:

本人,尼古拉·特斯拉,美国公民,现居纽约州纽约市,发明了一种新型改良避雷装置,其完整、清晰及确切的描述如下。

发明目的

本发明的目的是提供一种符合雷电现象本质、设计新颖且高效的避雷装置。

相较于现有装置,其防护性能更可靠,能更有效地保障生命财产安全。

传统避雷针(富兰克林型)的局限性:

a. 尖端的理论误区:传统避雷针依赖尖端放电原理,认为通过释放电荷可中

和云层电荷或泄放地电荷。然而,尖端的电荷密度虽高(根据库仑定律,电荷密度与曲率半径成反比),但其实际泄放电荷量相比雷电能量微不足道。(上面国内众多专家的试验也证明了这个观点)

b. 副作用:尖端反而会电离周围空气,增加局部导电性,可能吸引雷击幷导

致邻近物体受损。

c. 防护效率不足:尽管统计表明传统避雷针有一定防护效果,但其设计存在根本缺陷——尖端既增加被雷击概率,又无法完全消除雷击危害。

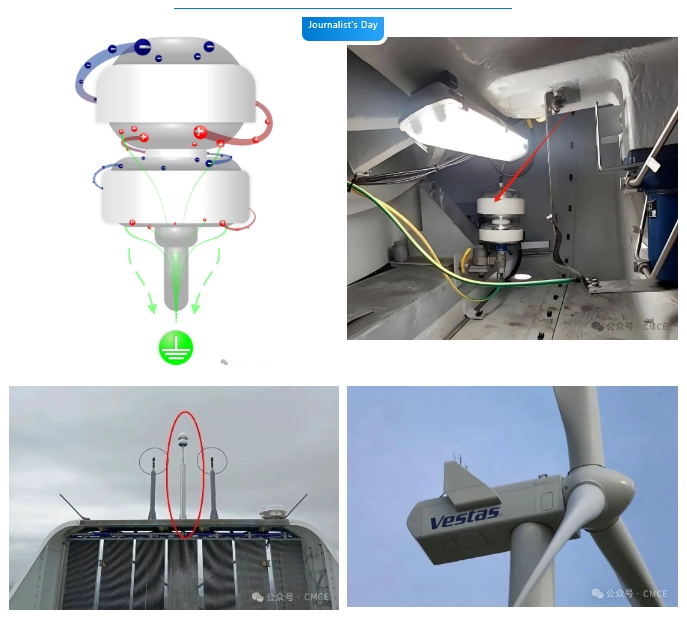

2. CMCE工作原理和过程

CMCE(Multiple Electric Field Compensator)多重电场补偿器,通过吸收、中和周围的电荷,幷以无害的毫安级电流泄放入地。消除上行先导和下行先导,避免闪电的形成。整个过程遵循欧姆定律原理。与多针消雷器不同,CMCE是吸收电荷,而非释放电荷。

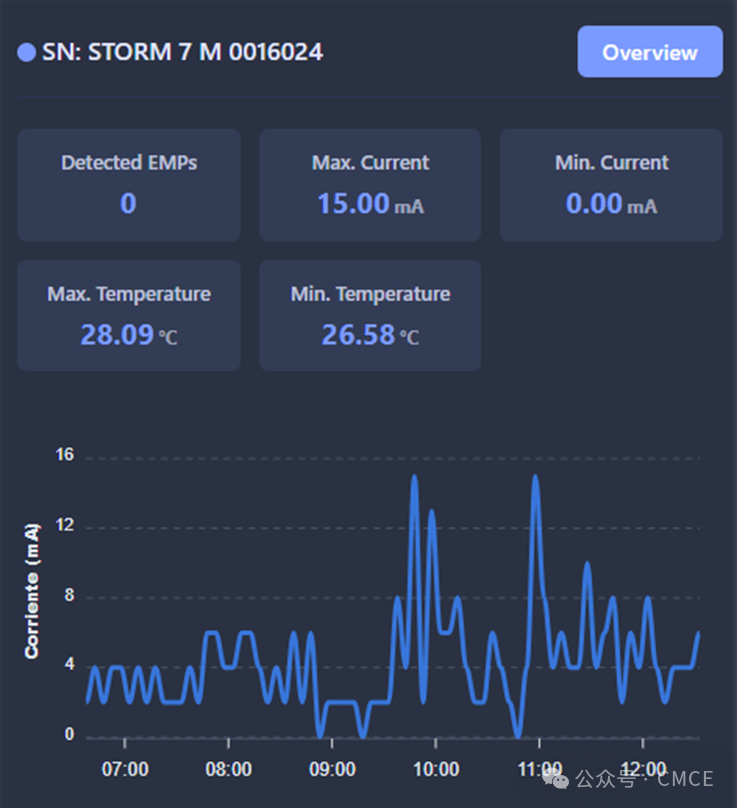

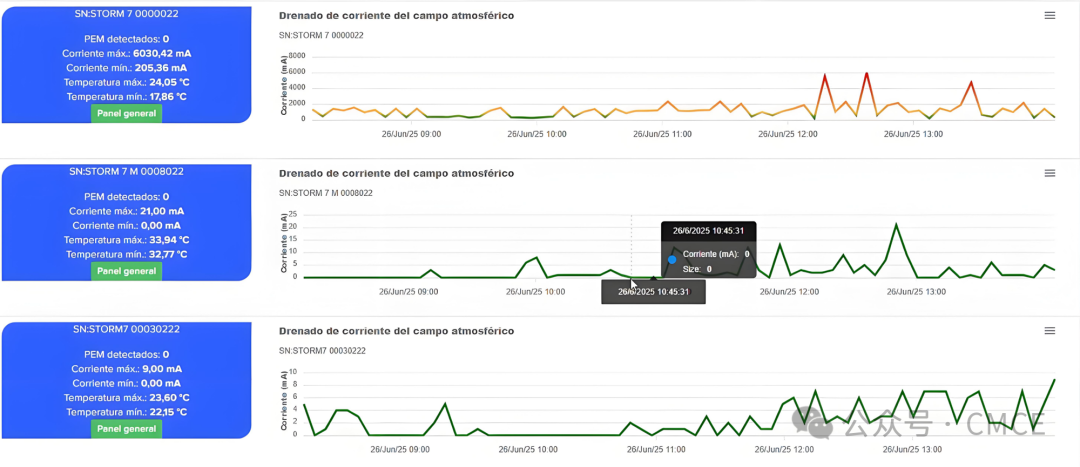

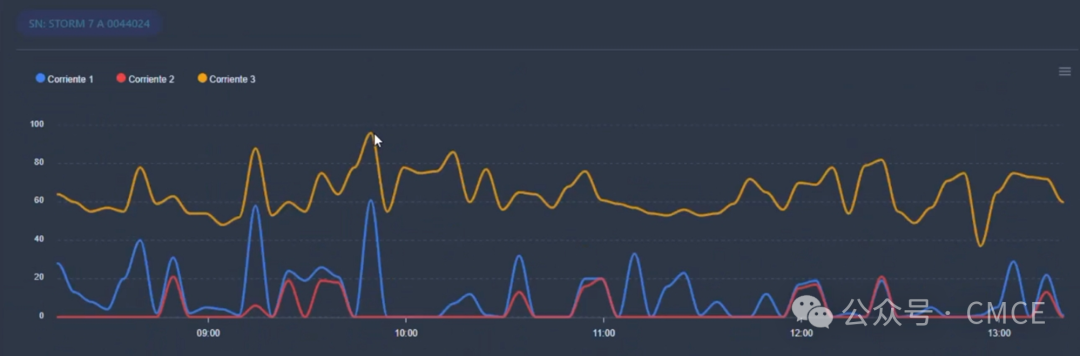

SERTEC CMCE采用无源技术,基于多年的设计经验和新材料,利用大气电场作为驱动力,即便在晴天大气电场100v/m的时候都可以源源不断的吸收大气和大地的电荷,并且中和成无害的mA级电流。Storm 7监测系统可以实时监测CMCE的中和电流大小。晴天时产生的电流达10mA以上,阴天或者雨天可以产生几十mA,雷暴天气时可以达到上百mA甚至A级,它根据是大气电场的大小而实时调整工作效率,从而完美的达到消除闪电的目的。

3.CMCE为什么能消除闪电

因为吸收的电荷足够的多,而且时动态调整。

晴天:下图展示了晴天CMCE中和电流的过程,电流随着大气电场的变化而变化。最高15mA,以15mA为例,计算每秒钟CMCE吸收电荷的数量。

I=Q/t

I=15×10−3A,t=1s代入Q=It可得:

Q=It=15×10−3A×1s=15×10−3C

基本电荷是一个电子或一个质子所带的电荷量,用符号e表示,其大小为e=1.6×10−19C

1s内CMCE可以吸收的电荷数量是:n=15×10−3C/1.6×10−19C=9.375×1016

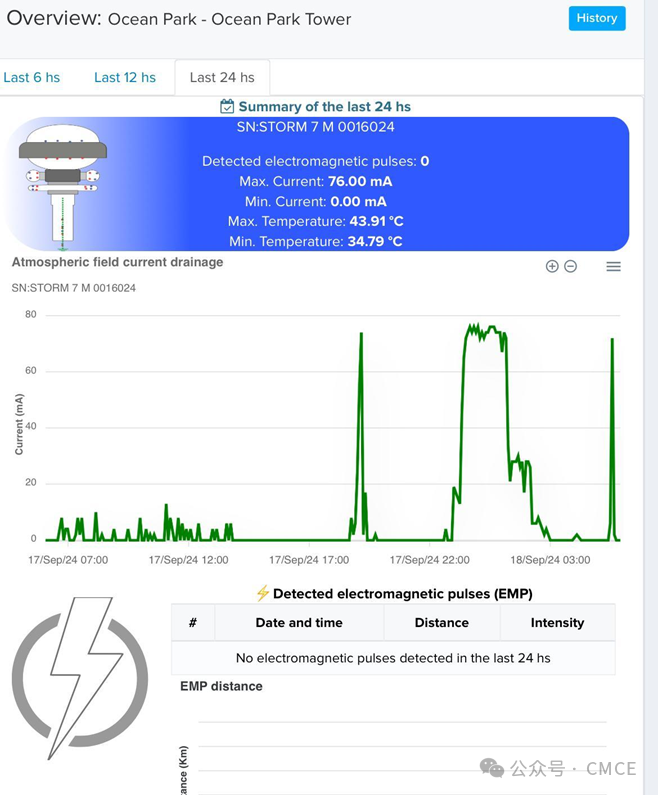

2024年9月17日晚上,香港海洋公园上空有雷暴云持续存在 了2个小时,监测到的中和电流如下。

监测香港海洋公园CMCE 120的泄漏电流表明,在晴天时,电流在10mA左右,在雷雨天气时达到最高76mA持续了2个小时左右,中和电荷量达到了:0.076×2×60×60=547.2C。查看当天的闪电定位资料发现,当段时间发生的闪电均为云闪,没有发生地闪,证明CMCE的高效性和有效性。

针对论文中提到的要达到消雷的目的,每秒必须产生670mA的电流,这对于CMCE来说,可以轻松的达到。下图展示在南非的一个CMCE中,监测到了持续2A的中和电流,并在某时间段监测到6A电流和5A的中和电流。以6A计算,1s 可以中和Q=It=6C的电量,一个中等雷暴云携带的60-80C,10s就可以全部中和掉,而一个20C电量的带电雷云也不需要30s中和,而是3s内就可以中和掉。而闪电是有电场击穿阈值的,因次实际幷不需要中和掉全部电荷,因次,在闪电发生前,CMCE可以快速消除闪电。

4.CMCE的其它优势

CMCE并不依赖特定的强电场,而是自适应电场,其中和电流随着大气电场的变化而变化,并且在晴天大气电场80-100v/m时就可以产生10mA左右的电流,这是多针消雷器永远无法企及的。

另外,CMCE不受风速影响,也不受雷云移动影响,它只探测保护范围内的电场,并根据电场的变化动态调整吸收电荷的效率。因此CMCE可以用在移动物体上,比如船舶,移动战车,风力发电机等。

提供24小时保护,CMCE的工作不依赖于强电场,因此从安装后开始便提供24小时不间断中和周围大气电荷,提供持续保护。

CMCE采用纯机械结构,具有寿命长,稳定性好的特点,寿命达到10以上。

CMCE通过多个认证,凸显了在全球市场的认可。

五. CMCE在风力发电机上的应用

1. 风力发电机遭受雷击的根本原因

⻛能已成为全球最重要的可再⽣能源之⼀。然⽽,⻛⼒涡轮机⾯临着多重挑战,其中最关键的挑战之⼀就是雷击。由于海拔较⾼且位于开阔地带,⻛⼒涡轮机经常遭受雷击,这对其运⾏、维护成本和安全性造成重⼤影响。

现代⻛⼒涡轮机叶⽚是由复合材料制成的⼤型空⼼结构,例如玻璃纤维增 强塑料 (FRP)、⽊材、层压⽊材和碳纤维增强塑料 (CFRP)。非金属叶片旋转与空气摩擦产生的电荷无法泄放到大地,导致叶片积累的电荷越来越多,极易在叶片表面形成沿面放电现象,在雷暴天气的强电场下,大地感应的电荷更容易通过引下线转移到叶尖,加强了叶尖的电场强度,从而更加容易引发闪掉或者形成上行先导,对叶片造成致命损坏。

而叶片材料采用金属时,也更加容易遭受雷击,这是因为在强电场下更加容易感应出电荷,与叶片与空气摩擦产生的电荷叠加,增强了叶片上的电场强度,从而更容易引发闪电。

2. 雷电对⻛⼒发电机的影响

由于⻛⼒涡轮机叶⽚的⾼度和暴露位置,整个叶⽚结构在其整个使⽤寿命期间将多次受到强电场的影响。这些强静态和瞬态电场是由雷云产⽣的,并以电的⽅式施加到叶⽚结构上。

电晕效应是⼀种电现象,当叶⽚表⾯的电场强度⾜以使周围空⽓电离,从⽽产⽣闪光放电和电磁噪声 时,就会发⽣这种现象。在⻛⼒涡轮机中,叶⽚的⾼转速和恶 劣的天⽓条件会加剧这种电晕效应是指当叶⽚表面电场强度达到⾜以使周围空⽓电离时,产⽣的闪络放电及电磁噪声现象。在⻛⼒发电机中,叶⽚⾼速旋转与恶劣⽓象条件会加剧该效应。

电晕效应对⻛⼒发电机的影响主要体现在三个层⾯:

1. 叶片劣化 :持续放电会破坏防护涂层,导致叶片表面出现电蚀损伤

2. 雷击风险提升 :电晕放电产生的电离点可能成为引雷通道,增加结构遭雷击概率

3. 电磁干扰 :可能影响机组数据传输及电子传感器工作性能

3. CMEC在风力发电机中的应用

安装在风力发电机内部的CMCE可以实时吸收叶片旋转摩擦空气产生的电荷,而装在外部的CMCE可以吸收轮毂附近及机舱附近的感应电荷,从而保证风力发电机内外部的电场均衡且低,防止发生空气击穿。

安装在风力发电机内部和外部的CMCE均可以实时监测中和电流。Storm 7 监测数据显示,晴天时,CMCE中和叶片电荷的电流可以达到近100mA,保障风力发电机的安全。

不只是风力发电机行业,CMCE多电场补偿技术可以应用在所有的行业而没有任何限制,比如石油化工,电力,航空航天,船舶等,为重要的工业设施和公共设施提供了强有力的防雷保障。

-

2025-12-29

42

-

2025-12-27

38

-

2025-02-16

803

-

2025-01-20

1102

-

2024-12-30

771

-

2024-12-24

621

-

2024-12-16

669

-

远华电气高级工程师罗佳俊被聘为广东海洋大学电子信息工程学院指导老师

2024-11-13

692

办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10

电话:0755-3285 8828

邮箱 : info@futurewa.com

创新 .服务.共赢

Innovation Service Win-win

Copyright © 2014—2025

www.futurewa.com,All rights reserved

版权所有 © 远华电气技术(深圳)有限公司

未经许可 严禁复制