技术资料 Technology

如果您对CMCE技术及产品感兴趣,请联系我们

罗佳俊 Camel.luo@obmghk.com WeChat: fangleiren About Sertec Sertec S.R.L.是一拥有24年历史的技术公司,在全球六十多个国家有经销商,开发的CMCE 多电场补偿器拥有多项国际认证,包括IEC 62305、UKCA、CE、UL、北约(OTAN)、意大利船级社(RINA)和英国船级社(Lloyd’s Register),客户遍布各行业。

+852 97478743

www.sertec-asiapacific.com

总部:香港黄竹坑香叶道4号怡达大厦 15F,21D(黄竹坑地铁站A2出口旁)

问题背景

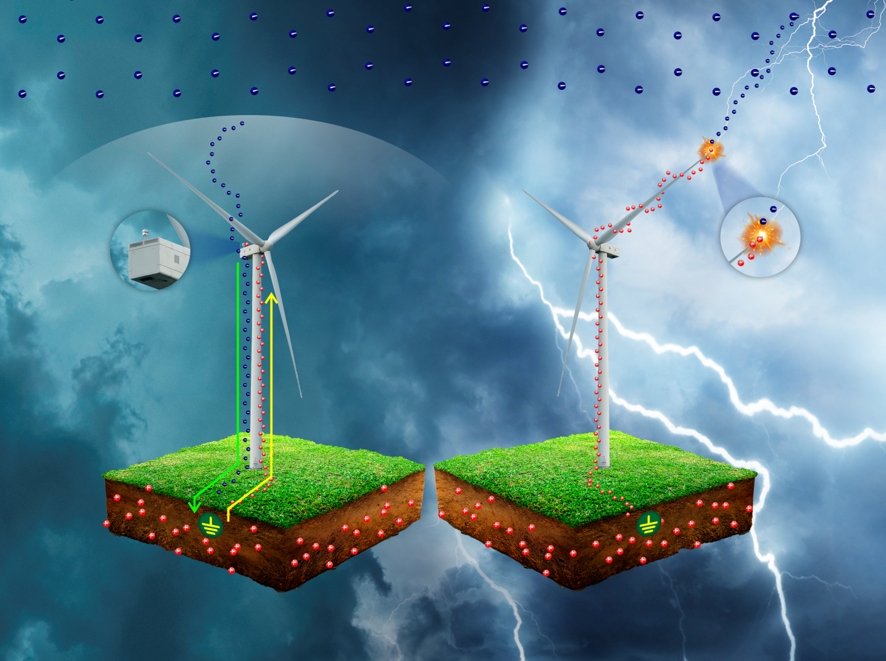

了解风力发电机叶片雷击的机理和影响因素,对于叶片的直击雷防护有很重要的作用。传统叶片的防雷依然停留在采用接闪器引雷的传统方式上,这种避雷方式不但效率低下,反而会带来更多的雷击损失。

影响风力发电机雷击的外在因素有很多,比如塔筒、叶片高度,叶片材料,地理位置,温湿度,旋转角度和下行先导位置等,但是内在因素只有一个,那就是产生击穿空气的强电场—电荷。因此,消除电荷是风力发电机防雷保护的重点。

一. 风力发电机遭受雷击的情况分析

统计数据表明,雷击相关事故占风电场所有自然灾害的60%以上。约三分之一的雷击相关事故导致风电机组直接损坏,三分之二的雷击事故是由感应雷电导致的电气设备损坏。叶片损坏占所有雷击事故的7%至10%,控制系统损坏占43%至51%,电气系统损坏占20%至32%。

总结:雷电对风力发电机的破坏占自然灾害的主要部分,1/3的直击雷会带来2/3的感应雷的损坏。消除直击雷可降低或消除感应雷。

二、风力发电机装机容量对雷击的影响

随着风电机组容量的增大,叶片尺寸也随之增大,这将加剧雷击问题。从 20 世纪 80 年代到现在,陆上风电机组叶尖高度由最初的 25.5 m 增加到 245 m,叶轮直径由15m增加到220m以上,海上风电机组的高度更是惊人,叶尖高度超过 300m,叶轮直径超过280m。

首先,风电机组尺寸的增大导致风电机组遭受雷击的形式发生变化,对于高度较低的风电机组,雷击以下行先导为主,而对于高度高于 100 m 的风电机组,雷击以上行先导为主。

其次,叶片尺寸的增加导致叶片材料的变化。例如,主梁从绝缘材料玻璃纤维增强聚合物(GFRP)变为相对导电的碳纤维增强聚合物CFRP,后者面临的雷击风险大大增加。这随后导致CFRP叶片的防雷系统( LPS )设计发生重大变化。

第三,适用于较小尺寸叶片的LPS是否仍然适用于较大尺寸的叶片也尚不明确。

三、传统接闪器无法避免叶片雷击的原因

1.雷击点不确定

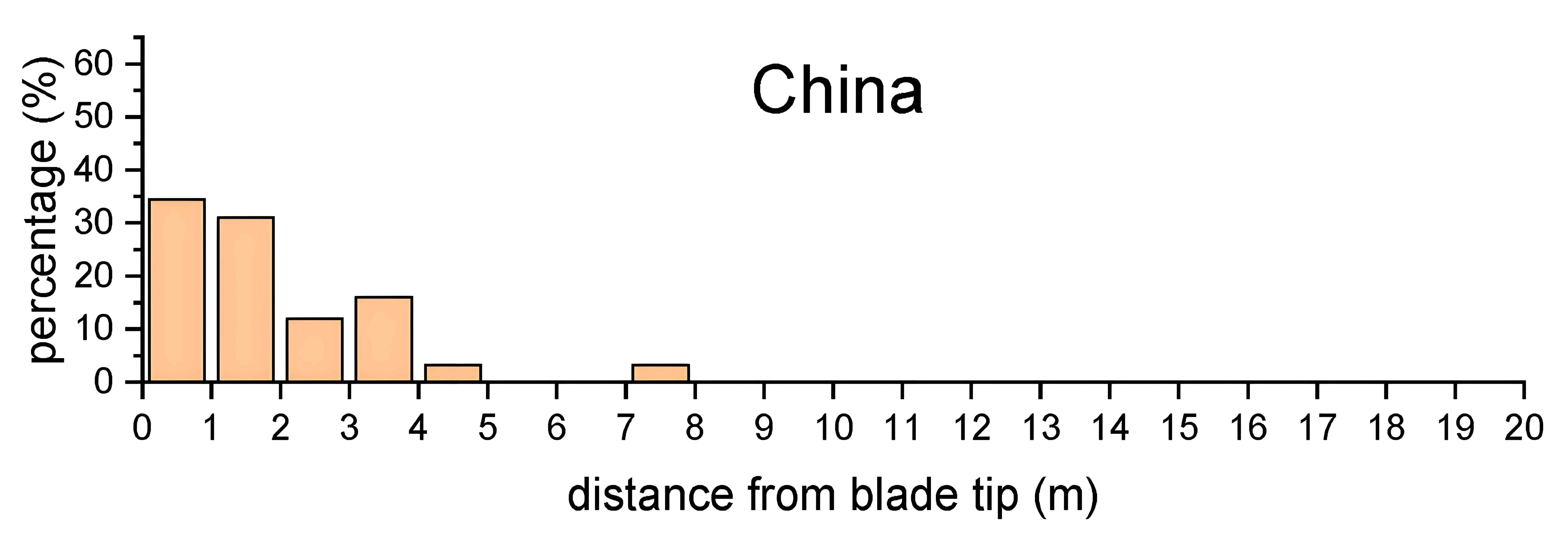

这给接闪器的布置带来了难度,通常叶片上的接闪器分布在叶片上某一点或者几点。而雷击接闪点却分布广泛。中国电力科学研究院收集了云南、贵州、山西四省区4个风电场1332台风电机组3年的运行数据。静态数据显示,34%的雷击点位于叶尖1m以内,75%的雷击点位于2m以内,93%的雷击点位于4m以内。维斯塔斯公司进行了为期两年的现场观测,记录了236个39 m叶片的雷击事件。据报道,88%的雷击发生在距叶尖1 m以内,其余12%发生在距叶尖4 m以内。

2.叶片旋转增加雷击概率

叶片旋转与空气摩擦,导致电荷在叶片表面积聚,改变了叶片附近的电场分布。有理由相信,旋转将增加从风力涡轮机叶片引发上行先导的概率,这与通过火箭引雷人工引发闪电的情形非常相似。火箭引雷的机制是,它在火箭尖端引起电场的快速变化,从而以大约 200 m/s 的速度引发上行先导。风力涡轮机叶片尖端的速度(>100 m/s)与火箭引雷的速度(~200 m/s)相当。

现有的叶片接收器优化设计大多基于对静止叶片雷电附着特性的电气分析,没有考虑叶片旋转的影响。研究人员研究了高速飞机表面静电产生的机理,他们发现,飞机与空气中的冰晶等颗粒之间的摩擦会产生静电,静电会在飞机表面积聚。当表面静电荷达到一定阈值时就会发生放电,对飞行安全构成威胁。当叶片高速旋转时,它们和飞机一样,会与空气中的颗粒发生摩擦。

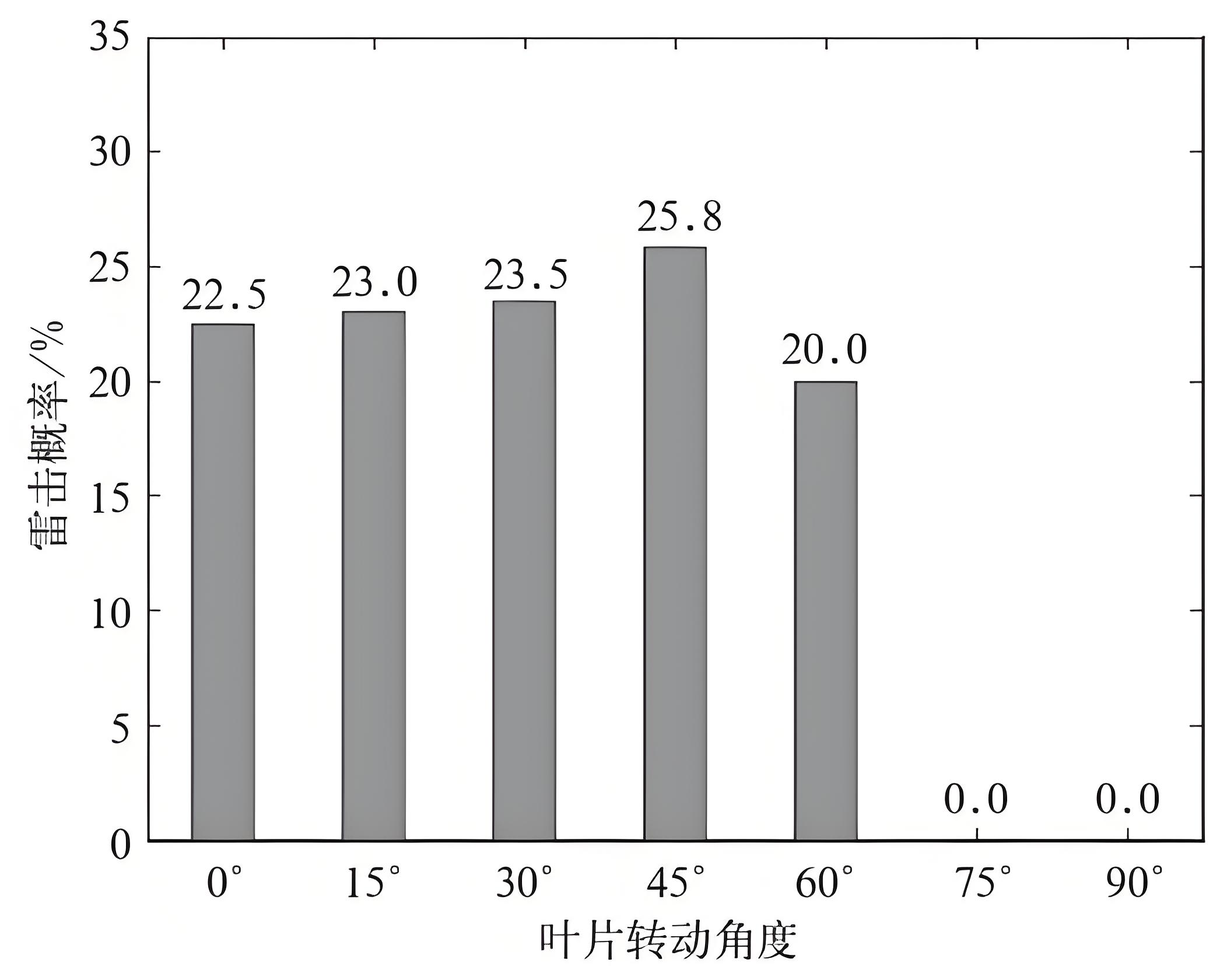

叶片倾斜角度在 15°~45° 时,雷击概率显著高于其他角度(尤其当下行先导偏移300米内)。另外,当下行先导位于风力发电机正上方时,叶片遭受雷击的概率最高,为97.6%。

3.装机容量的增大,增加了上行先导的概率

下行雷击时,峰值电流幅值较大,持续时间较短,电流峰值可达几十甚至几百kA,持续时间一般不超过几毫秒。上行雷击时,峰值电流幅值较小,持续时间较长,电流峰值通常在几kA到十几kA之间,持续时间可能超过几百毫秒。下行雷击单次云地闪的电荷量一般不超过100 C,而上行雷击持续时间比下行雷击长1~2个数量级,转移的电荷量要大得多。

日本电力中央研究所在4年监测期内获得的风力涡轮机雷击事件数据显示,所有记录到的上行雷击转移的电荷量都超过了100C,最高的达到了687 C。IEC61400-24建议风力涡轮机叶片可承受的阈值为300C。风力涡轮机叶片的损坏程度可能与雷击转移电荷量有直接关系。转移电荷量越大,雷弧持续时间越长,其影响也越强。对于转移电荷量相对较小的雷击,击中风力涡轮机叶片时,可能会造成叶片表面烧焦。然而,当转移的电荷量很大时,可能会导致叶片爆炸。

4.叶片材料增加雷击的概率

高湿度环境下,叶片材料(如玻璃纤维复合材料)可能引吸湿变为半导体或导体。另外随着叶片长度的增加,很多叶片材料改成了导电性良好的碳纤维,这样会增加吸引雷电的概率。而在接闪过程中,由于沿面放电等,会导致产生热效应和机械效应,引发结构损伤。

四. 从电荷角度分析传统接闪器无法避免叶片雷击的核心原因。

对电荷普遍认识

风力发电机的叶片在旋转时与空气摩擦会产生电荷,这是共识。一部分工程师认摩擦产生的电荷会泄放入大地,不会积累,而实际情况却恰恰相反。理由如下:

叶片的材料多数为绝缘材料,整个叶片与空气摩擦的电荷是分布在整个叶片表面,而不是接闪点。电荷的流动需要电位差,也就是需要动力源。叶片上的静电荷不会通过引下线主动泄放,因其本质是绝缘体表面的静电力学现象,与引下线设计的雷电流导流功能不匹配。相反,在雷暴天气时,引下线不但不会泄放叶片上的电荷,还会从地面不断输送电荷到叶尖,形成电晕放电,而这个放电的电流也只是在uA级别。因此想在晴天测出接地引下线上存在电流,证明叶片上的电荷通过引下线泄放入地是不可能的。

定义——降水静电

降水静电(P-static) 是一种电气现象,指静电力荷在穿过降水(雨、雪、冰)的物体,或暴露于高大气电场环境的物体上持续积聚。

P-static的本质是摩擦起电——当两个材料(此处为运动物体与降水颗粒)因碰撞、摩擦或分离时,电荷会发生转移

1. 降水静电削弱接闪器附近电场强度

机理:旋转叶片与空气中的尘埃、冰晶摩擦产生正电荷,电荷密度可达 0.69 μC/m²。这些静电荷在叶片表面积聚,形成局部正电场。

电场畸变:静电荷的积累会抵消部分雷云产生的下行先导电场,导致接闪器附近的有效电场强度降低(解释1)。

电晕放电阈值升高:电场强度减弱后,空气中的自由电子需要更高能量才能引发电离,形成电晕放电(流注通道的初始阶段)。这使得接闪器难以有效触发流注向稳定上行先导的过渡,降低了接闪器的引雷效率。

后果:接闪器无法及时主导雷电通道的形成,雷电可能绕过接闪器直接击中叶片其他部位(如叶片主体或轮毂),导致防护失效。

2. 降水静电加剧叶片表面电场畸变

绝缘材料特性:叶片通常由玻璃纤维增强树脂(GFRP)等绝缘材料制成。在降水(高湿度)环境下,材料表面可能吸湿形成导电层,使绝缘体转变为半导体或弱导体。

电荷积聚:摩擦产生的静电荷无法通过接地路径快速消散,反而因材料的半导体特性在叶片表面积累,形成高密度电荷区。

电场增强:积聚的电荷会显著增强叶片表面电场强度,尤其在叶片尖端等突出部位。

上行先导的触发:

增强的电场强度可能直接突破空气击穿阈值,引发上行先导(由叶片向雷云发展的放电)。此时,即使接闪器正常工作,上行先导也可能与下行先导提前连接,导致雷电流通过叶片本体传导,引发热损伤或机械破坏。

3. “电荷泵”效应的反向注入

接闪器与大地的连接问题:

传统接闪器通过引下线与大地连接,形成低阻抗通道。但在雷暴环境下,叶片尖端的静电场可能通过接闪器形成闭合回路:

反向电荷注入:大地通过接闪器向叶片尖端注入同极性电荷(正电荷),进一步加剧局部电场畸变。

电场叠加效应:下行先导的负电荷与注入的正电荷叠加,导致叶片尖端电场强度远超自然条件下的阈值,显著降低雷电附着概率(解释3)。

4. 综合影响:防雷失效概率增加

接闪器失效机制:

—电晕放电受阻:静电削弱电场,流注难以形成,接闪器无法有效触发上行先导。

—上行先导提前触发:叶片表面电荷积聚或反向注入导致电场强度过高,上行先导自主形成,绕过接闪器。

叶片损伤风险:

若雷电直接击中叶片本体,高电流密度会导致:

—热效应:材料气化、熔融,形成孔洞或裂纹;

—机械应力:快速温升引发材料膨胀,造成结构疲劳或断裂。

5.结论

降水静电通过以下途径降低叶片防雷性能:

电场削弱:积聚的静电荷降低接闪器附近电场强度,阻碍电晕放电和上行先导触发;

电荷积聚与反向注入:绝缘材料导电性变化和接闪器“电荷泵”效应加剧电场畸变;

上行先导自主形成:电场强度过高导致雷电绕过接闪器,直接击中叶片。

五.CMCE多电场补偿器解决方案

CMCE多电场补偿器基于电容原理和静电感应原理,安装后可以不断吸收周围的电荷并中和,以mA电流的方式泄放入地。通过这个过程,可以降低和稳定周围大气的电场,避免空气击穿,从而消除了闪电的形成。

CMCE在风力发电机中安装和应用时,不会破坏原有传统接闪系统,而是利用原有接闪系统来实现消除闪电的功能。

通常在机舱外面安装一台,用以吸收轮毂附近的电荷,在机舱和塔筒内安装各一台(取决于功率,高度),它负责主动吸收叶片摩擦产生的电荷,降低叶片附近的电场,从而消除闪电。

CMCE 已获得认证,并因其卓越的性能和可靠性⽽受到现场⼯程师和防雷专家的推荐。这为其在保护⻛⼒涡轮机等关键基础设施⽅⾯的应⽤增添了信⼼。

DUNS 注册编号 955067967

意⼤利RINA船级社型式批准证书 ELE281223XG

我们对特定型号拥有 UL 认证

英国劳⽒船级社型式认可证书证书编号:LR2514641T

TESLA 研究所:SERTEC 设备经过⻉尔格莱德特斯拉研究所的批准,是特斯拉专利的演变,是⼀种能够在不同频率下运⾏的纯电容设备。

ISO 9001-2015 认证:此认证建⽴了基本的质量管理原则,有助于控制和提⾼性能,并提⾼效率、提供卓越的产品并优化客⼾服务。

ISO 14001-2015 认证:我们关注环境,并努⼒将对环境的影响降⾄最低。此项认证彰显了我们对可持续和负责任实践的承诺。

符合 IEC、EN、UNE-EN 和 BS-EN 62305 第 1、2、3、4 部分标准。本⽂件根据 61400-24 规定制定。

北约⽬录系统 (NOC) 内的批准,NCAGE 代码为 SFKU3:此项认可表明我们有能⼒为北约内的军事和政府环境中的应⽤提供可靠、安全的解决⽅案。

所有 CMCE 型号均带有 CE 标志和 UKCA 标志:这些设备符合欧盟和英国制定的安全和质量要求,确保其符合这些市场的法规。

六:部分问题解释

解释1:静电荷的积累如何抵消部分雷云产生的下行先导电场,导致接闪器附近的有效电场强度降低。

静电荷的积累对雷云下行先导电场的抵消作用及对电场强度的影响机制可分为以下几个关键步骤:

1. 静电荷的分布与电场方向

摩擦起电特性:旋转叶片与空气中的尘埃、冰晶等颗粒摩擦时,叶片表面会积累正电荷(第一篇论文)。这些电荷在叶片表面积聚,形成局部正电场。

电场方向:正电荷产生的电场方向是从叶片表面向外延伸(背离叶片),与雷云下行先导的负电荷产生的向内延伸(指向地面)的电场方向相反(解释2)。

2. 电场的叠加与抵消效应

下行先导电场:雷云中的负电荷通过下行先导向地面延伸时,会在其周围产生指向地面的强电场。

静电荷电场:叶片表面的正电荷产生背离叶片的电场。

净电场强度:两者的电场方向相反,导致总电场强度降低。尤其在接闪器附近,静电荷的局部电场可能显著削弱下行先导的主电场。

3. 对电晕放电和上行先导的抑制

电晕放电阈值升高:电场强度降低后,空气中的自由电子需要更高能量才能引发电离,形成电晕放电(流注通道的初始阶段)。这使得接闪器难以有效触发流注向稳定上行先导的过渡。

上行先导触发困难:若上行先导无法及时形成,雷电可能绕过接闪器,直接击中叶片其他部位(如叶片主体或轮毂)。

4. 接闪器的“电荷泵”效应

反向电荷注入:传统接闪器通过引下线与大地连接。在雷暴环境下,叶片尖端的静电场可能通过接闪器形成闭合回路:

大地电荷反向注入:大地中的正电荷被吸引到叶片尖端,进一步增加局部正电荷密度。

电场叠加加剧:注入的正电荷与叶片原有静电荷叠加,导致接闪器附近电场强度远低于自然条件下的阈值。

5. 环境参数的放大作用

湿度的影响:低湿度:空气干燥时,静电荷不易消散,积累速率远超消散能力,抵消效应更显著。

高湿度:空气导电性增强,静电荷部分消散,但叶片材料可能吸湿导电,引发新的问题(如绝缘材料转为半导体,加速电荷流动)。

尘埃浓度:高尘埃环境加剧叶片与空气的摩擦,进一步增加静电荷密度。

总结:静电荷抵消电场的核心机制

电场方向相反:叶片静电荷产生的电场与下行先导电场方向相反,导致净电场强度降低。

电荷积累与反向注入:静电荷积聚和接闪器的“电荷泵”效应双重放大电场抵消作用。

上行先导触发失败:电场强度不足时,接闪器无法主导雷电通道形成,雷电可能绕过接闪器直接击中叶片。

解释2:下行先导带的是负电荷,电场方向应该是指向雷云吧,为什么是指向地面?

一、基础概念回顾

电场方向的定义:正电荷在该点所受的力的方向,或从正电荷指向负电荷的矢量方向。

下行先导的核心特征:雷暴云中的负电荷通道,从雷云底部向地面延伸,携带负电荷向下传输。

二、“电场指向地面”的两种场景解析

文献中“下行先导电场指向地面”的表述,实际对应两种不同区域的电场方向,需分开理解:

1. 先导通道内部的电场:确实指向地面

下行先导是一个导电通道,负电荷沿通道从雷云向地面运动。根据电流的定义(正电荷移动方向),负电荷向下运动等效于正电荷向上运动——但电场方向是驱动电荷运动的源:

为了让负电荷持续向下传输,通道内部必须存在向下的电场(指向地面),推动负电荷沿通道向下移动。

简言之:通道内部的电场方向与电荷传输方向一致(向下),即指向地面。

2. 通道外部(地面附近)的电场:实际指向先导通道(向上)

当下行先导接近地面时,地面会感应出大量正电荷(异性相吸)。此时,地面附近的电场是先导负电荷与地面正电荷共同作用的结果:

—先导负电荷产生的电场:指向先导自身(向上,因为负电荷的电场指向电荷源);

—地面正电荷产生的电场:远离正电荷(向上,从地面指向先导)。

两者叠加后,地面附近的电场方向是向上的(从地面的正电荷指向先导的负电荷)。

三、为何会有“电场指向地面”的误解?

文献中的模糊表述,通常源于简化场景的聚焦:

当讨论“先导对地面接闪器的影响”时,重点关注通道内部的电场(驱动电荷向下),因此简化为“电场指向地面”;或混淆了“电荷受力方向”与“电场方向”:地面感应的正电荷会受到先导负电荷的吸引力(方向向上),但电场方向是“从正到负”(地面→先导,向上),而非电荷运动方向。

四、回到原问题:静电荷如何抵消电场?

叶片旋转摩擦产生的正静电荷,其电场方向是背离叶片(因为正电荷的电场向外)。

若先导通道内部电场向下(指向地面),叶片正静电荷的电场向上(背离叶片),两者方向相反,会抵消部分先导电场;

若地面附近电场向上(指向先导),叶片正静电荷的电场也向上,此时两者同向叠加?不——这里需注意:叶片的静电荷是分布在叶片表面,而非地面。叶片正静电荷的电场会削弱“先导负电荷→叶片”的电场,导致接闪器附近的有效电场强度降低。

总结:关键结论

通道内部电场:向下(指向地面),驱动负电荷传输;

地面附近电场:向上(指向先导),由地面感应正电荷与先导负电荷共同产生;

叶片静电荷的抵消作用:叶片正静电荷的电场与先导电场(无论内部还是外部)方向相反,削弱了接闪器附近的电场强度,阻碍电晕放电与上行先导触发。

解释3:下行先导的负电荷与注入的正电荷叠加,不是应该减小了电场,为什么导致叶片尖端电场强度远超自然条件下的阈值,显著降低雷电附着概率。

1. 自然条件下的电场分布

—下行先导的负电荷:当雷云中的负极性先导向地面发展时,会在叶片尖端的受体(如金属避雷针)附近感应出正电荷,形成强烈的电场畸变。这种畸变是自然条件下触发雷电附着的核心机制。

—电场阈值:当受体附近的电场强度超过空气击穿阈值(约3×106 V/m)时,自然先导会从受体发起,成功拦截下行先导。

2. 叶片静电荷的引入

—正静电荷的积累:旋转叶片因摩擦空气粒子(如尘埃、冰晶)积累正静电荷(文献中最大密度约0.69μC/m2)。这些电荷分布于叶片表面,但因叶片材料(如玻璃纤维)为绝缘体,电荷无法自由流动。

—静电场的影响:叶片表面的正静电荷会与下行先导的负电荷发生静电屏蔽,导致:

—受体附近电场削弱:正负电荷相互吸引,电场线在叶片表面更集中,但受体(叶片尖端)附近的净电场强度被降低(文献指出静电场可使受体电场降至原始强度的 38%)。

—叶片其他区域电场增强:远离受体的叶片表面(如背风面)因静电荷积累,电场强度可能显著升高。

3. 叠加效应的复杂影响

电场分布的再平衡

—局部削弱与全局增强:尽管受体附近电场被削弱,但叶片其他区域的电场可能因静电荷而增强。例如,文献模拟显示,叶片绝缘材料表面(如背风面)的电场强度可达2.76×105V/m,远高于自然条件下的背景电场。

—先导起始点的转移:雷电倾向于选择电场最强的路径发展。若叶片表面某区域的电场强度因静电荷超过阈值(如106V/m),自然先导可能绕过受体,直接从该区域发起。

表面闪络与导电通道形成

—电晕放电与水膜导电:叶片表面的正静电荷在高湿度或污染条件下可能引发电晕放电,形成导电通道(如湿润水膜)。这种通道会绕过引下线,使雷电通过叶片表面直接传播,导致滑动闪络或直接击穿。

—伪先导的竞争:叶片表面的静电荷可能提前触发起始电晕,形成与自然先导竞争的“伪先导”。若伪先导发展更快,雷电可能优先选择叶片作为放电路径。

4. 对雷电附着概率的影响

—引下线保护失效:自然条件下,受体附近的强电场确保先导从引下线发起。但叠加静电荷后,受体电场被削弱,而叶片其他区域的电场增强,导致先导更易在非预期位置起始,降低引下线的拦截效率。

—雷击路径改变:叶片表面因静电荷形成的导电通道(如水膜)会改变雷电的自然传播路径,使雷电更易附着到叶片本体而非引下线,显著增加叶片损伤风险。

5. 关键结论

—电场分布的畸变:叠加静电荷后,电场强度在叶片表面呈现非均匀分布,受体附近电场被削弱,但其他区域电场可能增强,导致先导起始点转移。

—保护失效机制:静电荷通过削弱受体电场和促进表面闪络两种途径,显著降低引下线的雷电防护效率,最终导致雷击概率上升。

结论:

下行先导的负电荷与叶片表面正静电荷的叠加并未直接导致电场强度超过阈值,而是通过电场畸变和表面导电通道形成,改变了雷电的自然附着路径。静电荷削弱了引下线对雷电的捕获能力,同时增加了叶片表面闪络的风险,最终导致雷击概率显著上升。这一机制解释了文献中“静电荷降低雷电防护效率”的核心结论。

本文的论述和结论引用了下列论文:

On the Lightning Attachment Process of Wind Turbine–Observation, Experiments and Modelling;

Accumulation characteristics of precipitation static on rotating wind turbine blades and its influence on the lightning attachment characteristics;

风力发电机叶片姿态与雷击概率关系模拟分析;

-

2025-11-20

651

-

风力发电机叶片摩擦空气产生的电荷对雷击的影响及CMCE避雷解决方案

2025-09-18

702

-

2025-09-17

522

-

2025-09-17

1038

-

2025-09-13

321

-

2025-09-11

734

-

2025-09-11

1129

-

2025-09-11

493

-

2025-02-19

1665

-

2025-01-03

1833

办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10

电话:0755-3285 8828

邮箱 : info@futurewa.com

创新 .服务.共赢

Innovation Service Win-win

Copyright © 2014—2025

www.futurewa.com,All rights reserved

版权所有 © 远华电气技术(深圳)有限公司

未经许可 严禁复制