新闻中心

更好地了解我们……

新闻中心 NEWS

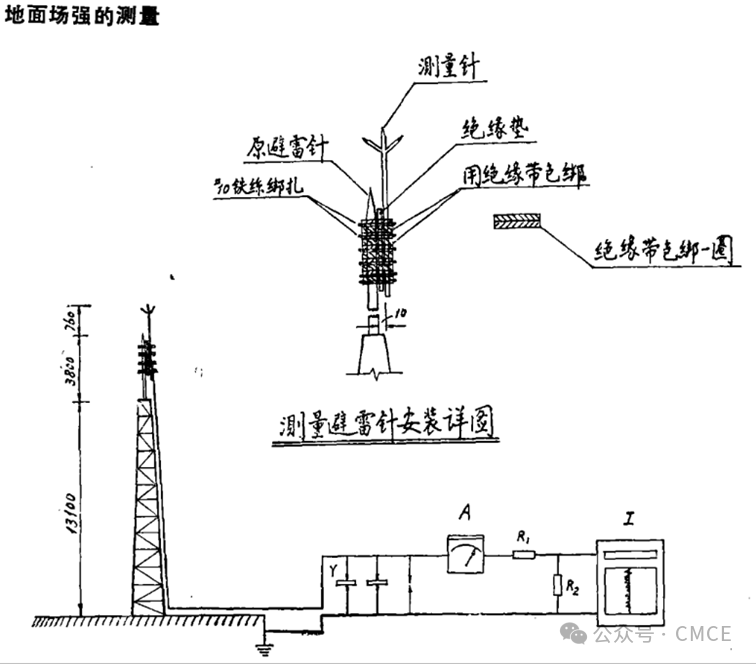

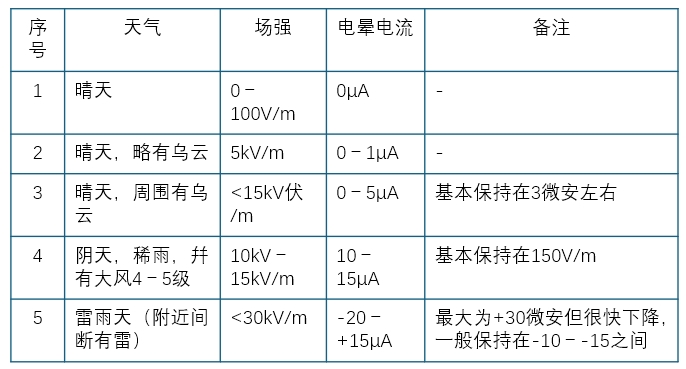

1.1979年,来自上海交通大学、华东电力设计院和浙江省电力试验研究所在论文《雷云下避雷针电晕电流及地面场强的实测》中,测试户外不同天气(不同大气电场)下单根避雷针的电晕电流。

注:上述表格中的单位进行转换。从上面不同天气(不同大气电场)下可以看到即便在雷雨天气时,避雷针产生的电晕电流也不超过20μA。

2. 1995年电力工业部武汉高压研究所的罗卓林教授发表的论文《雷云电场下实型针系统的电流电流特性》,其结论 在实型针上空半径100m的区域内电晕电流综合小于500μA的概率为99%以上;而1km2森林上空电晕电流总和小于15.9mA的概率为99%以上。在另外一篇论文《雷云下避雷针与多针系统 电晕电流比较》中,得出结论,在雷云电场下,避雷针的电晕电流与多针系统的电晕电流没有本质差别。

3. 2000年薛庆忠在论文《消雷器与避雷针防雷特性的实验研究》中提到:为了比较消雷器与避雷针的防雷效果,确保防雷效果,自1997年以来,我们对消雷器与避雷针的电晕电流、感应电流、保护区内外地面电场进行了大量测量,结果表明:消雷器和避雷针的电晕电流的实验值基本相同,并且均小于70μA。即消雷器所提供的离子量不能在短时间内“中和”雷云电荷,不可能达到“消雷”目的;消雷器和避雷针的防雷性能基本相同。

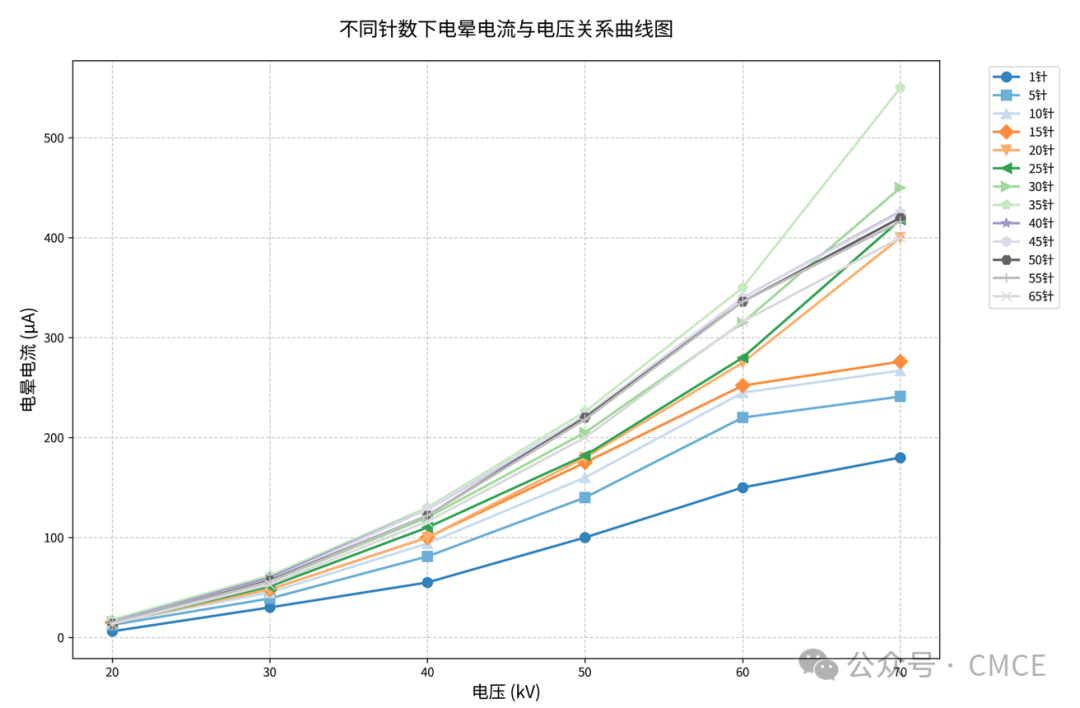

4. 2005年来自河南理工大学电气工程系的张景颖等在《伞状导体消雷器与避雷针的模拟试验研究》中测试了不同电场下,不同数量的避雷针的电晕电流,结果显示,对于一个给定的电场,电晕电流并不随着针的数量而线性增加。这是由于相邻针头的电屏蔽造成的。从下图可以看到,在20kV/m的电场下,无论1跟针,还是65根针,产生的电晕电流都基本一样,在20μA左右。而当电场增加到70kV/m的时候,单根避雷针的电晕电流最小,为180μA左右, 35根针头产生的电晕电流最大,为550μA左右。而40、45、50、55、60根针头产生的电晕电流只有400μA左右。

5.2005年总装备部工程设计研究院张力欣在论文《关于消雷器的争论及消雷器的工程应用问题》中提到无论是美国的多短针消雷矩阵还是中国的少长针半导体消雷器(SLE),电晕电流都达不到mA。经计算,由14根5m长的SLE,其最大电晕电流只能达到210μA。西昌卫星发射场近两年的测试记录表明,半导体消雷针电晕电流为μA级,大部分在100-300μA之间,很难达到500μA. 而且SLE两次电晕电流的幅值、极性和频谱几乎与登高的避雷针相同。发射场的SLE两次被雷击也证明了中和电流没能效能。

-

2025-12-29

42

-

2025-12-27

38

-

2025-02-16

803

-

2025-01-20

1102

-

2024-12-30

771

-

2024-12-24

621

-

2024-12-16

669

-

远华电气高级工程师罗佳俊被聘为广东海洋大学电子信息工程学院指导老师

2024-11-13

692

办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10

电话:0755-3285 8828

邮箱 : info@futurewa.com

创新 .服务.共赢

Innovation Service Win-win

Copyright © 2014—2025

www.futurewa.com,All rights reserved

版权所有 © 远华电气技术(深圳)有限公司

未经许可 严禁复制