新闻中心

更好地了解我们……

新闻中心 NEWS

过去近50年的时间内,类似研究消雷器效果的研究论文众多,可以自行搜索查阅。

三. 消雷的根本条件是什么

消除闪电的根本条件是要消除产生场源(雷云)的电荷。

1. 2000年石油大学应用物理系的薛庆忠在论文《消雷器与避雷针防雷特性的实验研究》的结论3.1中提到:

消雷器不能提供足够数量的异号电荷来“中和”雷云中的电荷,从而起到“消雷”作用

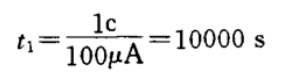

实验结果表明:消雷器和避雷针的电晕电流值基本相同,并且均小于70A,最大感应电流158μA。据有关资料估算,一个中等雷云可携带电荷约10至80库仑,假设雷云是静止的,等待消雷器产生离子去“中和”当消雷器的电晕电流为100μA时,消去1库仑(c)电荷所需时间:

约2.8h,即使电晕电流为1000μA,也需要0.28h,时间实在太长了。一般携带80库仑电荷的雷云,每分钟平均要有2次闪电,在中等雷雨时,闪电只发生在几分钟内。实际典型雷云又将以6m/s的速度水平运动,不会静止等待“中和”。因此,消雷器不能提供足够数量的异号电荷来“中和”雷云中的电荷,以达到消雷目的。

2. 1997年石油大学的黄柳宾等在论文《消雷器能不能消雷》摘要中,消雷器消雷的理论依据—“中和理论”及消雷器消雷失败的实例,提出了消雷器消雷的关键是消雷器在雷云电场作用下产生的电晕电流能否“中和”雷云中的电荷。通过采用多针导体消雷器和避雷针对比方法测量电晕电流,对其结果进行消雷可能性分析,得出结论:一般雷云携带电荷量约 20~100C,依靠消雷器释放的电荷“中和”20C雷云电荷需80h,而雷云移过建筑物的时间只有 2.7 min,因此仅在 2.7min 内消雷器不能中和掉雷云电荷。而按每分钟有2次以上闪电计,要防止雷击,应在 30s内将雷云电荷“中和”掉20C,需电晕电流 670 mA,而实测消雷器电晕电流只有 70μA,因此也说明消雷器不能消雷。

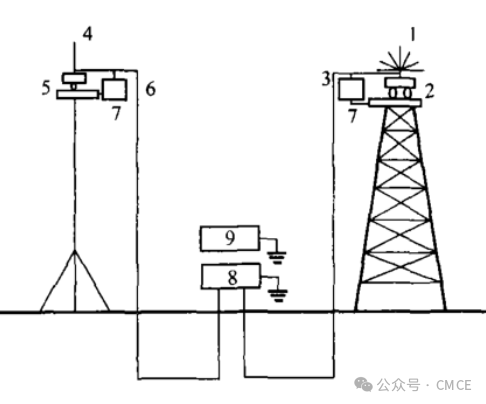

测量电流示意图

3. 黄柳宾在等在论文《消雷器能不能消雷》中海提到另外一个关键的问题:消雷针除了释放的电荷量非常少外,还提到另外一个关键的因素,那就是释放的电荷是否可以到达云层底部。

离子是否可能上飘几千米去“中和”云中电将离子上飘过程中要考虑三个因素,即离子上飘速度;离子上飘过程中受到水平风速影响;离子本身的寿命。

引起离子上飘的动力是电场力和气流,典型离子在1V/m电场作用下,平均速度为1.5x10m/s,雷暴天气空间电场约20kV/m。即在电场力作用下,离子上飘平均速度约3m/s,若上飘3000m,则所需时间为1000s,约17min。实际离子在上飘过程中还要受到气流影响,上飘速度将低于3 m/s。

-

2025-12-29

42

-

2025-12-27

38

-

2025-02-16

803

-

2025-01-20

1102

-

2024-12-30

771

-

2024-12-24

621

-

2024-12-16

669

-

远华电气高级工程师罗佳俊被聘为广东海洋大学电子信息工程学院指导老师

2024-11-13

692

办公地址:深圳市龙岗区南新路15号1983创意小镇C5栋3F10

电话:0755-3285 8828

邮箱 : info@futurewa.com

创新 .服务.共赢

Innovation Service Win-win

Copyright © 2014—2025

www.futurewa.com,All rights reserved

版权所有 © 远华电气技术(深圳)有限公司

未经许可 严禁复制